民族荣光:一曲献给世界的和平颂歌

怀化日报特别报道组肖军李金欣

五溪山水间,回荡着一首和平的深沉咏叹。历史回响与时代和音,在此铿锵交汇。

从雪峰山麓“最后一战”的英勇壮烈,到㵲水河畔芷江受降的胜利荣光;从一次次庄严深情的纪念活动,到一条条蜿蜒于绿水青山间的红色旅游线路。历史不曾远去,它沉淀在这片土地的每一条战壕、每一块碑石、每一次对往昔的追寻与缅怀中。

今日怀化,正将这份血火淬炼的厚重记忆与对和平的虔诚守望,谱写成一曲献给世界的和平颂歌。

最后一战:铸就和平的精神底色

雪峰山,这座横亘于湘西大地的巍峨脊梁,素以“天险”闻名于世,是中国中东部通往大西南的天然屏障。

1945年的春天,雪峰山会战(又叫芷江保卫战)在此轰然展开。历史将铭记,正是这座山脉以万千血肉之躯,为芷江受降的和平阳光,铺就了最坚实的基石。中国军民用生命共同守护了美丽的家园和通往胜利的战略要道。

1945年5月8日,欧洲战场传来德国法西斯投降的捷报。然而,雪峰山的崇山峻岭间,硝烟正浓,杀声震天。此时,两万余日军已被英勇的中国军队死死围困于这天然的屏障之中。

回溯战役的起因,日军制定了“芷江攻略战”计划,进攻目标直指咽喉要地芷江——那个进出黔川的咽喉,那个停驻着盟军P-51“野马”、B系列轰炸机的空军心脏。摧毁芷江,解除空中利刃的威胁,进而伺机进逼重庆,是困兽最后的疯狂挣扎。

于是,自4月9日始,至6月7日终,一场规模空前的山地绞杀战在雪峰山的层峦叠嶂间惨烈上演。中日双方共投入兵力逾28万,战线绵延200余公里。

炮火撕裂了青山翠谷,硝烟遮蔽了日月星辰。

当最后的枪声沉寂,12498名侵略者被永远埋葬在这片他们觊觎的土地,而7737名中国军人,以最宝贵的生命,换取了这场关键战役的彻底胜利。雪峰山,这座湘西的守护神,最终成了埋葬日本侵略者在中国大陆最后战略野心的坟墓。这场战役,画上了中国人民14年抗战的句号,日军随后在芷江俯首投降。

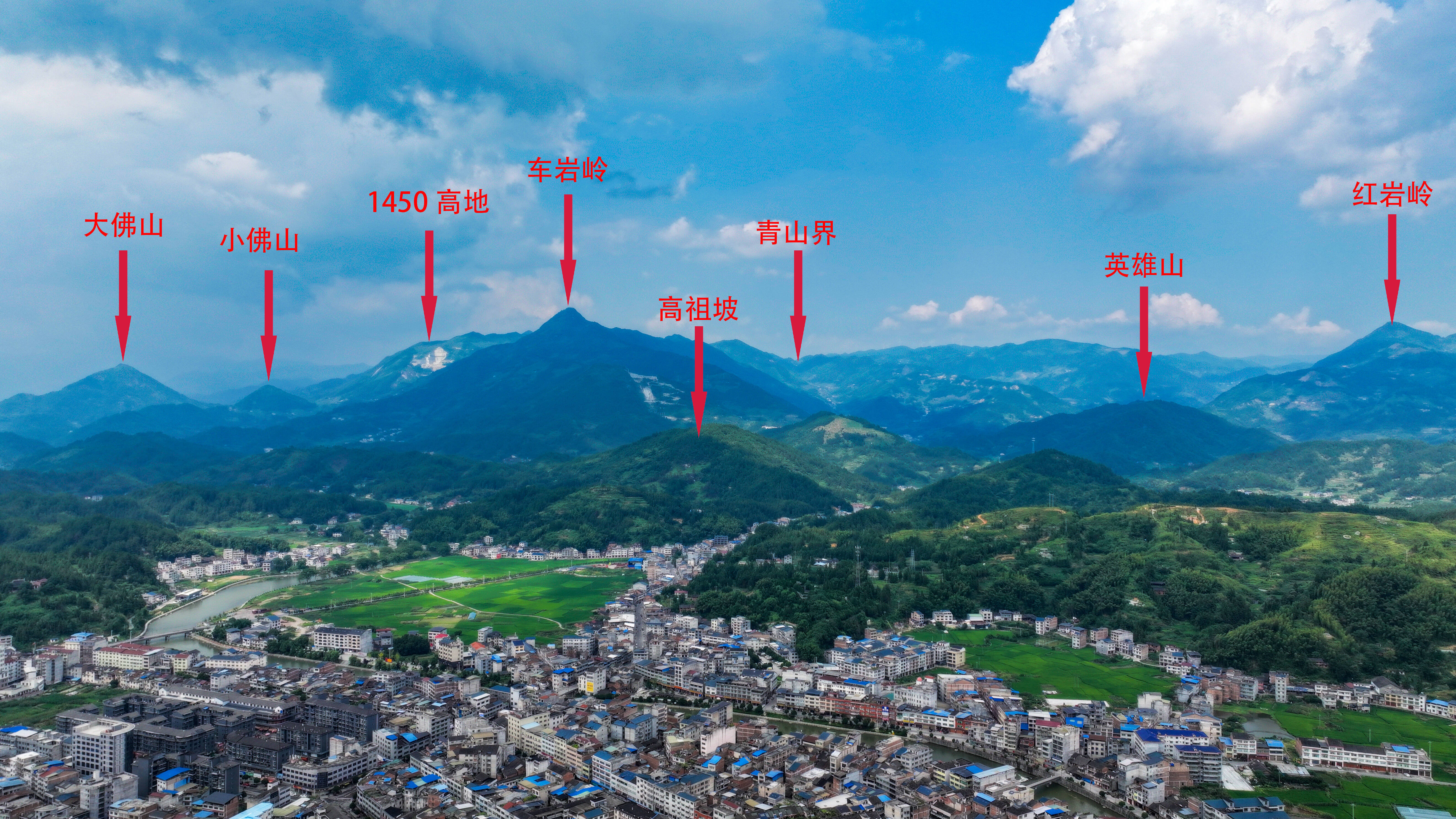

(龙潭主战场主要分布全景图 怀化日报全媒体记者 田敏 摄)

这场战役的惨烈,在雪峰山腹地的溆浦县龙潭镇达到了顶点。1945年4月,四千日军如毒蛇出洞,突袭溆浦龙潭。这里,是通往芷江的生命线。龙潭若失,芷江危殆!自4月17日至5月14日,整整28个血染的昼夜,龙潭化作了炼狱。最终,两千余敌寇被歼灭,龙潭战役以决定性的胜利,铸就了雪峰山会战乃至整个抗日战争的关键一役。

“龙潭战役的28个日夜里,从输送物资、运送伤员做好后勤保障,到火线入伍参加战斗,当地民众抗日浪潮空前高涨。”当地干部介绍,“这场战斗的胜利,也是万千百姓用血肉筑起来的!”

那28个日夜,是怎样的景象?

军队打胜仗,群众支前忙。输送物资的背篓从未停歇,运送伤员的担架穿梭火线,后勤保障的灶火昼夜不熄。更令人动容的是,在中共湘西地下党的组织下,龙潭农民自卫队、民众抗日队、中学生抗日志愿队如雨后春笋般涌现。农夫放下锄头扛起枪,学子搁下书本上前线——一场全民皆兵的抗日怒潮,在这座湘西小镇汹涌澎湃。

俄国文学巨匠托尔斯泰的小说《战争与和平》揭示了战争的本质,也揭示了和平来之不易的本质:是人民编织了胜利的经纬。中国人民抗日战争与世界反法西斯战争中,正是人民不能忍受战争之苦,期待和平,参与创造和平,才有“全民皆兵”的殊死抵抗。

“兵民是胜利之本”,伟人毛泽东的名言揭示了正义之战取胜的真谛。

雪峰山会战是中国抗日战争“最后一战”,龙潭战役是湘西会战关键一战,而对鹰形山的争夺又是龙潭战役中最激烈的战斗。当时率部迎敌的74军51师周志道将军后来在回忆录里说:“拉锯争夺,这二十余昼夜,诚有一寸国土一寸血之写照。”

鹰形山上,洒满了抗日英烈的热血,战后,当地将鹰形山改为英雄山。

如今,踏上英雄山的山路,一条条战壕,如同大地被撕裂的伤痕,从山麓盘旋至峰顶,深深刻录着当年的惨烈。一个个掩体,如同沉默的哨兵,遍布山岗,无声诉说着铁与火的洗礼。俯身细看,泥土中仍可寻见生锈发绿的炮弹残片,那是战争遗留的冰冷牙齿,是历史嵌入大地的碎片。

(湘西会战抗日阵亡将士陵园 怀化日报全媒体记者 田敏 摄)

与英雄山对望的弓形山上,湘西会战抗日阵亡将士陵园浩然耸立、古木参天,龙潭战役中牺牲的700多名抗日将士在这里长眠。

在陵园南面的山脚处,有一处侵华日军的“倭寇冢”,二者相隔50米,一南一北,一善一恶,一为保国忠魂,一为侵略冤鬼,时刻提醒着国人铭记历史、警钟长鸣。

沿着300多级的石阶拾级而上,仿佛在一步步走近那段悲壮的历史。山腰间,一座排楼映入眼帘,排楼横额上书“抗日阵亡将士永垂不朽”大字,在阳光的照耀下,显得格外庄严肃穆。

是这些英雄的人,成全了一座英雄山的不朽与永恒。

芷江受降:铭刻和平的历史坐标

如果说对日“最后一战”让人们看见了和平的曙光,那么芷江受降,则是最终迎来了和平的阳光。

明山叠翠,㵲水拖蓝,鼓楼唱和,侗寨人家。芷江,是一座著名的湘西边城。这个被伟大的爱国主义诗人屈原咏叹“沅有芷兮澧有兰”的芳草之地,因中国人民抗日战争胜利受降的历史成为享誉国际的和平之城。

从芷江侗族自治县城驱车至东郊一公里,一片宽阔空地映入眼帘——这里就是芷江机场旧址。

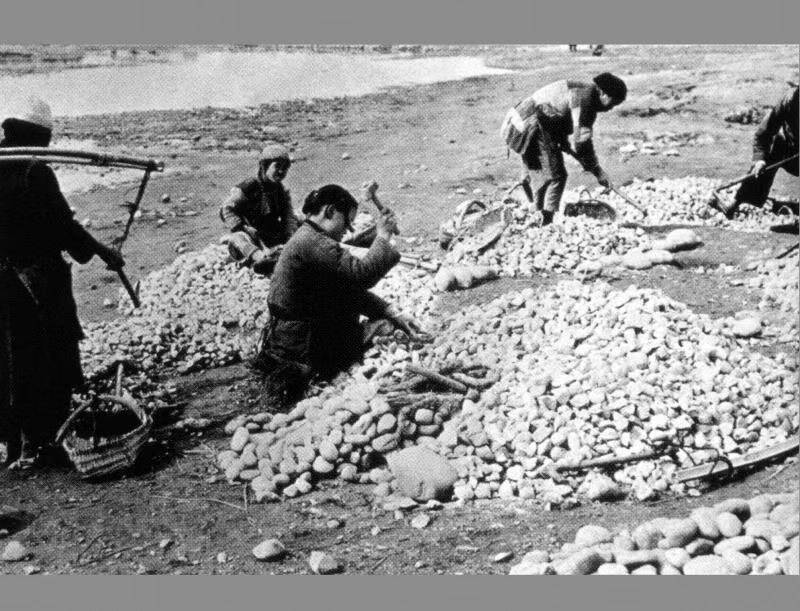

时间倒流至1938年,战火如燎原之势逼近湘西。芷江,这个湘黔川边的咽喉之地,被赋予了关乎民族存亡的使命——修建芷江机场,打造痛击日寇的远东空军堡垒!号令之下,来自芷江等6个县民工赶赴芷江抢修机场,民工总数达1.9万人。

(芷江机场修建工地)

“血肉”筑天路。1938年10月,芷江机场竣工。这条深嵌着无数汗水、鲜血甚至生命的跑道,最终成为了中美苏空军战机腾空而起、直捣敌巢的坚实跳板,更是全民抗战、万众一心、保家卫国的钢铁意志的象征。

芷江机场旁,矗立着芷江飞虎队纪念馆。步入馆内,左侧,一座4米高的陈纳德将军雕像巍然屹立,他身着美国空军军服,目光如炬;右侧是由红砂石制作而成的飞虎队群雕,7名飞虎队队员,或拿着飞机模型,或坐在炮弹上,个个精神抖擞。

抗日战争期间,芷江机场作为盟军远东第二大军用机场,吸引了多支空军部队相继进驻,其中驻防时间最长的便是威名赫赫的美国“飞虎队”。

在芷江飞虎队纪念馆大厅正中的英烈墙上,镌刻着2193名美国飞虎队员的名字。如中国人民抗日战争胜利受降纪念馆馆长吴建宏所说:“美国飞虎队员远涉重洋,舍生忘死,与中国人民并肩战斗,用鲜血和生命谱写了一曲捍卫正义、追求和平的英雄壮歌。”

(芷江飞虎队纪念馆)

2005年,芷江飞虎队纪念馆建成,是国内唯一全面展示飞虎队援华抗战的史绩馆。这份在战火中淬炼出的情谊,历经岁月洗礼,也愈发醇厚。

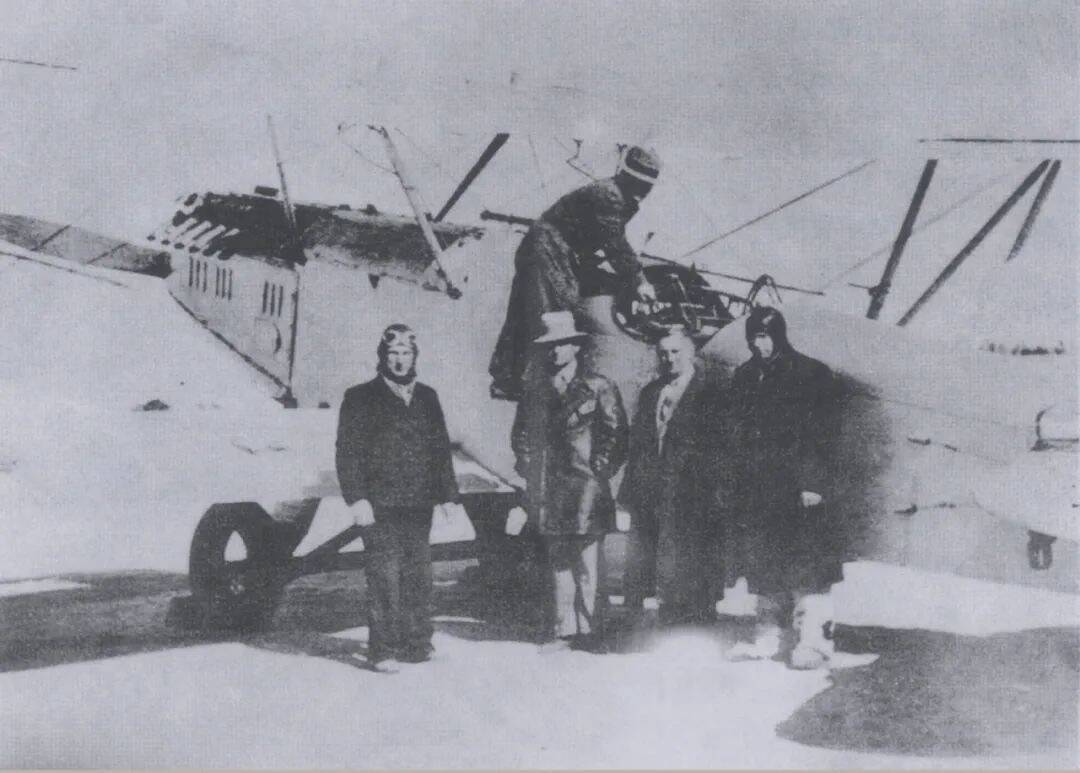

鲜为人知的是,在美国“飞虎队”来华前,中国抗战史上的另一支“飞虎队”——苏联援华航空队就驻扎芷江,与中国军民并肩作战,鹰击长空,战果累累。

1938年,这支代号“正义之剑”的苏联援华航空队进驻芷江,除在芷江基地上空痛歼来犯日军外,还远航参加武汉、南昌、广州等保卫战,多次袭击日军机场、码头和阵地,重创日军。在战斗中,多名飞行员血染长空。

他们鹰击长空的故事,由于当时需要保密的原因,或许不如美国“飞虎队”那般广为人知,但他们的功绩与牺牲,同样是中国抗战史诗中不可或缺的壮烈篇章。这一段蓝天碧血的历史,值得中国人民永远缅怀。

(苏联援华航空队部分队员在芷江机场的合影)

2025年“梨花开遍了天涯”的季节,习近平主席对俄罗斯进行国事访问,并出席纪念苏联伟大卫国战争胜利80周年庆典,同英雄的俄罗斯人民一道重温历史、缅怀先烈。中国、苏联分别是第二次世界大战的亚洲和欧洲主战场,两国人民并肩作战、相互支援,用鲜血和生命凝结的深厚情谊,如黄河之水奔腾不息,似伏尔加河宽广深沉,成为中俄世代友好的不竭源泉。

从芷江机场南行至芷江七里桥畔,中国人民抗日战争胜利受降纪念馆坐落于此。进入大门,形似“血”字的受降纪念坊向天矗立,日月同光,俨然昭示着中华民族惊天地、泣鬼神的浴血抗战。

这座1947年落成的受降纪念坊,是华夏大地上唯一纪念中国人民抗日战争胜利受降的标志性建筑,被誉为中国的“凯旋门”。

(受降纪念坊)

“克敌受降威加万里,名城揽胜地重千秋”,坊上的字,一笔一划都像是用青铜铸就,历经风雨,依旧铮铮作响。

此时,几只白鸽在一旁掠过,翅膀扇动空气的微响,竟奇异地与坊身承载的厚重历史形成和弦。这一刻,和平的意象无比清晰,它是鸽羽掠过的弧线,是每一个驻足者胸腔里涌动的热血。

一间小屋,浓缩了中华民族近百年反侵略战争取得完全胜利的最辉煌的一页。在纪念馆内的芷江受降典礼会场,黑灰色的木质平房内,庄严肃穆,受降代表席、投降代表席、记者席依次摆开,墙上悬挂的各国旗帜已然泛黄,和平的字眼却依旧清晰可见。

(芷江受降典礼会场)

时间,在这一刻仿佛静止,将我们带到了战火纷飞的1945年。这一年,侵华日军在中国战场节节败退,8月15日,日本政府宣布无条件投降。

芷江,有着“滇黔门户、全楚咽喉”的战略地位和交通便利条件,还拥有盟军远东第二大机场和实力雄厚的陆、空军,以及对日“最后一战”芷江保卫战的辉煌战绩,成为受降地的不二选择。

1945年8月21日,一个值得永远铭记的日子。这一天,屈辱得到洗刷,正义得到宣扬。“我可以下来吗?”舱门打开,今井武夫探出头问道。

1945年8月21日11时15分,日本降机降落芷江机场。奉侵华日军总司令冈村宁次之命前来投降的代表,再也没有以前飞扬跋扈的神态。

得到允许之后,今井武夫在一张纸上写下了随行8人名单,走了下来,行李被仔细检查之后,他们被引导坐上了插有白旗的吉普车。

在中国人民抗日战争胜利受降纪念馆内展出的照片上,车队徐徐向前,绕场一周。降车上,日本人直直地呆坐着,眼睑下垂,透出几分无奈和沮丧。

下午三时许,新六军士兵荷枪实弹,将日方代表押至七里桥飞虎队营地的受降会场。

(中方受降代表)

(日方投降代表)

三时二十五分,今井武夫一行步入会场。历史影像清晰记录:日方向中美代表深深鞠躬,而中美代表神情凝重,并未还礼。当桥岛芳雄将那份日军侵华兵力分布图呈上时,空气几乎凝固。中、日、英三种语言宣读投降备忘录的声音在狭小的空间里回荡,像一把把无形的锤子敲打着失败者的神经,今井武夫的紧张不安与桥岛芳雄频频拭汗的恐慌被纪录片镜头一一捕捉。

随后,两份《受领证》与笔墨被置于今井武夫面前。笔尖颤抖着地划过纸面,一枚椭圆的朱红印章,像一滴凝固的血,也像一个迟来的句点。无数中外记者将镜头对准这一瞬,将这永恒的耻辱与荣光,一同镌刻进民族记忆的丰碑。

这一刻,标志着日本侵华战争的彻底失败,见证了中国人民历经劫难后的伟大胜利。这个伟大胜利,是中华民族从近代以来陷入深重危机走向伟大复兴的历史转折点。而芷江因这一神奇际遇,成为中华民族的福地。

受降仪式历时1小时。人们走出会场时,七里桥的天空奇迹般地出现了一道七色彩虹。这彩虹,是血雨腥风后天地为之动容的慈悲,是这片土地被历史选中的无言证明,更是对那些为此刻默默奉献乃至牺牲的万千无名脊梁的最高礼赞。

从此,芷江,不再只是地图上的一个坐标,而化身为一座铭记伤痛、象征和平的精神灯塔。

铭记与传承:守护和平的时代使命

“以和铸剑,守护这方天与地。风雨桥长虹,迎接复兴的虹霓……”

漫步芷江,秋风拂面,优美动听的第六届芷江国际和平文化节会歌《和平》不时传入耳中。

和平大桥横跨碧波,连接两岸烟火;和平剧院的帷幕后,演绎着对安宁的礼赞;和平广场上,孩童的欢笑与白鸽的羽翼一同翱翔;和平大道两侧,绿树成荫,指引着通往希望的方向。一个个以“和平”命名的场所,如同镶嵌在小城版图上的珍珠,诉说着这座城市的灵魂所系。

(学生誓言传承抗战精神,树立报国之志。)

作为全面抗战结束的历史地标,芷江不仅承载着历史的节点意义,更是中国人民抗战精神的象征所在。

和平与发展,是当今世界的主题,芷江以世界性的目光重新审视珍贵的历史资源,将抗战文化延伸为和平文化,让抗战名城成为“铭记历史、缅怀先烈、珍视和平、开创未来”的精神家园。

“充分发挥芷江丰富独特的和平文化资源优势,深入开展系统性挖掘、整理和研究工作,这是我们的使命。”深耕和平文化研究20余载,湖南省和平文化研究会常务理事吴和平的话语里,透着学者的执着与深情。

让和平文化走向世界。于是,芷江的土地上,和平文化研究所、和平文化研究会相继生根。研究者们拂去历史的尘埃,悉心打捞着关于受降的每一个碎片记忆,将它们织入和平文化的锦缎。

保护性修缮受降纪念坊、受降会场旧址等二战时期建筑物;新建中华和平文化的标志性建筑太和塔、湖南抗日战争纪念馆、飞虎队纪念馆等。建强载体,目的指向培育和擦亮和平文化品牌。

(芷江中国人民抗日战争胜利受降旧址)

走进焕然一新的中国人民抗日战争胜利受降纪念馆,㵲水河的粼粼波光与纪念馆的肃穆身影融为一体,新的游客中心迎接着八方来客,这里,已是历史、生态与文化共鸣的和平圣殿。

馆内,时光仿佛在光影与实物的交织中倒流。泛黄的电文、斑驳的军装、沉默的武器……三千余件珍贵文物静默陈列。现代科技的光束穿透历史尘埃,生动复原着胜利受降现场的历史瞬间。

馆长吴建宏30多年如一日,把最美好的年华献给了收集保护受降文物和抢救挖掘和平文化,让芷江与那段艰苦卓绝的抗战岁月被更多人铭记。

(师生参观抗战历史照片展)

2025年8月15日,是日本无条件投降80周年的日子。上午9点,芷江中国人民抗日战争胜利受降纪念馆首次向全球公布了61张珍贵历史照片。这些跨越烽火岁月的影像,聚焦芷江民众的赤子之心、芷江保卫战的浴血坚守、中美两国军民的并肩作战以及胜利受降盛典的历史荣光。

“回望历史,让光影中的记忆照亮未来,让和平信念永续传承。”吴建宏话语温和而笃定。

这份信念,已化作跨越国界的桥梁——中国人民抗日战争胜利受降纪念馆与法国二战胜利纪念馆、芷江飞虎队纪念馆与美国陈纳德航空军事博物馆结成国际友好馆,和平的共鸣在世界回响。

友谊的根系,早已深扎土壤,蔓延向远方。芷江与法国诺曼底格朗康迈西市、美国北卡罗来纳州松鹤市、俄罗斯列宁格勒州基洛夫斯克市缔结为友好城市,芷江第四中学与美国斯科菲尔德中学缔结为“飞虎队友谊学校”。

在飞虎队纪念馆外,桂花林青翠茂盛,传来阵阵幽香。这片由中美飞虎队员在国际和平节期间共同栽下的友谊林,芳香四溢,香飘万里。

(第六届中国芷江国际和平文化节开幕 杨铠玮 摄)

六届芷江和平文化节,如同六场盛大的和平交响。截至目前,世界80多个国家政要与友人、美国飞虎队员及家属、俄罗斯二战老兵共赴盛会。如今,这一节会成为湖南展示对外开放形象的重要平台,和平文化已成为湖南走向世界的重要文化名片。

“和平之声”越唱越响,和平文化越传越远。2021年2月,国际和平城市协会向全球公告,芷江获准成为第307座国际和平城市。

“和也者,天下之达道也。”通过对外签署《芷江和平宣言》,积极参与国际和平项目等方式,芷江将地方和平愿景巧妙融入全球叙事,全面展示和平形象。可以说,爱好和平的思想深深嵌入了侗乡儿女的精神世界,他们向全国各族人民、向世界各国人民传递“和平、发展、合作、共赢”的理念,密切各民族之间的文化交流、情感交融。

(中国人民抗战胜利受降纪念馆)

而从芷江放眼整个怀化市,硝烟散尽,岁月流转,历史的伤痕与荣光同样未曾褪色。它们化作了这片土地上更为广阔的印记:

走进辰溪县孝坪镇,抗战年代兵工遗存的历史印记依然可见,这里是国内规模最大、保存最完整的兵工遗存特色小镇。如今,工业遗址变身沉浸式体验馆,它们不仅是历史的回响,更是文旅融合、乡村振兴的重要资源。

在溆浦,当地人民用行动诠释着对历史的深切缅怀。溆浦抗日野战医院旧址位于龙潭王氏宗祠内,宗祠正殿龛下方一直供奉着“抗日将士英烈之灵位”,王氏族人年年祭奠,香火不断。

位于洪江市安江镇的战时指挥部旧址,保存下来的杨家窨子屋、蒋家祠堂等抗战遗址得以修复,现收藏有各类相关藏品200多件,照片100多幅。走进其中,仿佛还能让人感受到当年抗日将领运筹帷幄的磅礴气势。

这些散落在五溪大地的抗战遗迹,如同大地母亲身上无法磨灭的勋章与刻痕,无声地讲述着曾经的惨烈牺牲与无上荣光,并用事实证明:以斗争求和平则和平存。

怀化,将伟大的抗战精神,精心融入高质量发展的脉搏。一条条红色旅游线路,指引着后人循着先辈的足迹,在触摸弹痕、聆听松涛、缅怀英烈的旅程中,汲取奋进的力量,感悟和平的来之不易。

(湖南抗日战争纪念馆 以上芷江相关照片由芷江县委宣传部、中国人民抗战胜利受降纪念馆供图)

回望来路,抗战的硝烟已经远去;瞭望远方,伟大的抗战精神光芒如炬。

因此,回望怀化的和平长卷,我们看到的是两重交织的底色:

一重是历史的烽火硝烟——由数万民工肩挑手扛筑起的芷江机场,雪峰山麓气壮山河的“最后一战”,七里桥那决定乾坤的受降时刻。这部全民抗战淬炼出的英雄史诗,这份由万千血肉熔铸的铁血底色,成为了城市最深沉的力量源泉,是历史授予怀化最庄严的桂冠。

另一重是永恒的铭记与传承——散落在五溪大地的抗战遗址仍在诉说往事,口耳相传的英雄故事承载着后人无尽的追思。这份缅怀,化作清明时分的静默鞠躬,化作纪念馆中凝神驻足的观展人流;这份传承,融入青少年铿锵的誓言,汇入学者笔耕不辍的求索。这份由世代守望与虔诚致敬凝聚的精神底色,是矗立于心的历史丰碑,是长鸣时代的警钟,让和平的薪火得以代代相传,生生不息。

当世界在这里驻足回望,看到的不仅是一个民族从血火淬炼中昂首崛起的坚韧脊梁,更是人类对和平那份最深邃的渴望、最执着的守护与最生动的实践。

让和平的阳光永远普照这方福地,为构建人类命运共同体的宏伟愿景,贡献怀化的智慧与力量。这,便是福地怀化从历史深处走来,向未来、向世界唱响的最嘹亮、最悠远、最恒久的——五溪和平颂。

来源:怀化新闻网

编辑:左欢